Mon père a

rencontré de nombreuses personnalités tout au

long de sa vie, je n'en fais pas ici la liste exhaustive,

mais, il a mentionné

ceux qui suivent de nombreuses fois :

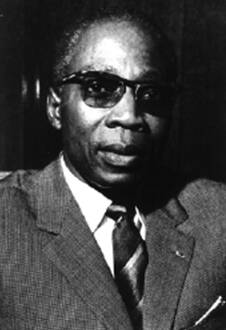

Il rencontrait souvent l’ancien président du Sénégal Léopold Sédar Senghor et Aimé Cesaire (écrivain des Négritudes)

lors de ses sorties au camp du Trait d’union dans la vallée de Chevreuse dans les années 1930:

Au

contact des

jeunes

africains étudiant à Paris, Aimé

Césaire et

son ami guyanais Léon Gontran Damas, qu’il

connaît

depuis la

Martinique, découvrent progressivement une part

refoulée

de leur identité, la

composante africaine, victime de l'aliénation culturelle

caractérisant les

sociétés coloniales de Martinique et de Guyane.

En septembre

1934, Césaire fonde,

avec d’autres étudiants antillo-guyanais et

africains (parmi lesquels Léon

Gontran Damas, le Guadeloupéen Guy Tirolien,

les Sénégalais Léopold

Sédar Senghor et Birago Diop),

le journal L'étudiant noir.

C’est dans les pages de cette

revue qu’apparaîtra pour la première

fois le terme de « Négritude ».

Ce concept, forgé par Aimé Césaire en

réaction à l’oppression culturelle du

système colonial français, vise à

rejeter d’une part le projet français

d’assimilation culturelle et à promouvoir

l’Afrique et sa culture, dévalorisées

par le racisme issu de l'idéologie colonialiste.

Construit

contre

l'idéologie coloniale française de

l'époque, le projet de la Négritude est plus

culturel que politique. Il s’agit, au delà

d’une vision partisane et raciale du

monde, d’un humanisme actif et concret, à

destination de tous les opprimés de

la planète. Césaire déclare en

effet : « Je suis de la race de ceux

qu’on opprime ».

Ayant

réussi en 1935 le

concours d'entrée à l'École normale

supérieure, Césaire passe

l'été en Dalmatie

chez son ami Petar Guberina et commence à y

écrire le Cahier d'un retour

au pays natal,

qu'il achèvera en 1938. Il lit en 1936 la traduction de

l’Histoire de la civilisation

africaine de Frobenius. Il prépare sa sortie en

1938 de l'Ecole normale

supérieure avec un mémoire,

« Le Thème du Sud dans la

littérature

négro-américaine des USA ».

Épousant en 1937 une étudiante

martiniquaise, Suzanne Roussi, Aimé Césaire,

agrégé de lettres, rentre en Martinique en 1939,

pour enseigner,

tout comme son épouse, au lycée

Schœlcher.

En 1937, il prend position contre le mouvement fasciste de Franco en Espagne

Avec Guernica, en 1937,

Picasso réalise sans aucun doute

l’œuvre la plus célèbre du

20ème siècle. Cette oeuvre est aussi le premier

signe tangible de l'engagement politique de Picasso. En

représentant l'horreur

de la guerre civile, il prend parti contre l'Espagne de Franco et les

régimes

totalitaires.

Pablo Picasso réalisa ce tableau à la demande du

gouvernement républicain

espagnol pour le pavillon de l'Espagne à l'Exposition

Internationale de Paris

de 1937. Conservé ensuite au Musée d'Art Moderne

de New-York, le tableau ne

gagnera Madrid qu'en 1981, une fois la démocratie

rétablie en Espagne. Ainsi

l'avait souhaité Picasso. L'oeuvre est actuellement

exposée au Centro de Arte

Reina Sofia, tout près du Musée du Prado

à Madrid.

Le gouvernement espagnol, pour son pavillon de l'Exposition internationale, qui devait se tenir à Paris en 1937, commanda à Picasso une grande composition murale. Il s'inspira d'un épisode de la guerre d'Espagne, le bombardement de la ville basque de Guernica par les avions allemands, le 28 avril 1937. Achevé en moins de deux mois, Guernica ne représente pas directement l'événement!; Picasso y symbolise plutôt l'horreur des conflits humains par l'emploi de formes exprimant l'éternelle cruauté : le taureau, le cheval agonisant, le guerrier tombant, la mère et son enfant mort, la femme emprisonnée dans un immeuble en flammes

Dès 1933, il milite contre le fascisme et le nazisme, puis rejoint les républicains espagnols à partir de 1936. Il monte de toutes pièces l'escadrille España avec une vingtaine de Potez et en prend le commandement comme coronel (colonel), jusqu'en 1937. Après s'être inspiré de son combat pour écrire le roman L'Espoir, publié en décembre 1937, il tourne le film Espoir, sierra de Teruel en 1938, puis s'engage en 1939, à la déclaration de guerre.

1936 En Espagne, un général nommé Franco déclenche la guerre civile. Partout en Europe, des brigades internationales se créent pour secourir les républicains espagnols. André Malraux prend le commandement de l'escadrille "España" et participe aux combats à Medellin, Madrid, Tolède, Teruel..

Le temps du

mépris (Gallimard)

Préface de Indochine SOS

d'Andrée Viollis(Gallimard)

1937 Voyage aux Etats-Unis pour

défendre la cause des républicains

espagnols.

"L'Espoir" (Gallimard)

1938 Tournage du film "L'Espoir"

1939 La guerre d'Espagne se conclut sur la victoire de Franco, la deuxième guerre mondiale commence. A 38 ans, Malraux s'engage dans l'armée française. Fait prisonnier en 1940, il s'évade et gagne la zone libre.

Évadé d'un camp de prisonniers, avec l'aide de

son

demi-frère Roland, il adopte une attitude attentiste avant

d'entrer tardivement en résistance,

en mars 1944, après l'arrestation en Dordogne de ses deux

frères. Il dit alors être le chef de la

région

militaireFFI de la région qui s'étend du Limousin

au

Lot-et-Garonne, un rôle joué indiscutablement

à

cette époque par un autre. Il organise bien des

réunions

avec quelques chefs locaux, mais ceux-ci ne le reconnaissent jamais

comme leur chef. Le colonel Berger,

comme il se fait appeler, apparaît ainsi

extrêmement seul

lorsqu'il est arrêté par les Allemands

àGramat,

avec un officier anglais du SOE (Special Operations Executive). Il est

transféré de prison en prison jusqu'à

Toulouse

pour des interrogatoires au terme desquels il est l'objet d'un

simulacre d'exécution. Il se retrouve libre quand les

Allemands

quittent la ville. Il commande ensuite la brigade «

Alsace-Lorraine » pendant la libération du sol

français .

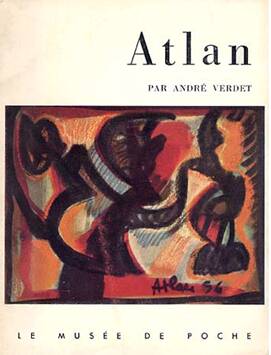

Né en 1913 et mort en 1960, Atlan produisit des œuvres d’inspiration abstraite dans un style très particulier. Il ne se fit cependant vraiment connaître que durant les années 1950 lorsque Gertrude Stein lui acheta des toiles. Lancé au sein de la Nouvelle Ecole de Paris, il exposa notamment ses oeuvres à Tokyo en 1956 après les avoir montrées avec succès à Paris.

Très poétique, Atlan représenta des signes d’inspiration orientale et mystique sur ses toiles en cherchant moduler l’espace pictural à travers des formes et des couleurs.

Ses œuvres furent avant tout très rythmées avec une connotation très africaine où les formes étaient chargées

d’un fort pouvoir émotionnel et soulignées de traits noirs prononcés.

Peintre des pulsions, Atlan fit preuve d’une rare propension à conjuguer la poésie du subconscient.

Il à rencontré Paco Ibañez à Barcelone en Aout 2000, à l’occasion du mariage de ma petite cousine Olivia. Il était un fervent admirateur de ce chanteur anti-franquiste épris de révolution, de liberté et de poésie.

Paco

Ibáñez est né à Valencia en

1934. Il est le plus jeune

de quatre frères et sœur. Son père

valencien et sa mère basque ont d'abord

habité Paris avant de rejoindre l'Espagne en 1933 et de se

voir contraints de

prendre le chemin de l'exil après la guerre d'Espagne.

Tandis que son père était enfermé dans

un camp de travail français, la famille

trouva refuge dans la ferme Apakintza près de Saint

Sébastien. Son disque

"Oroitzen" (Souvenirs) retrace les souvenirs de cette

époque.

Le gouvernement espagnol inclut Paco Ibáñez dans

la longue

liste des censurés. La difficulté de continuer

à vivre à Barcelone le pousse à

retourner à Paris, d'où il voyage dans monde

entier en apportant partout la

poésie espagnole d'aujourd'hui et de toujours.

En 1990, il s'installe en Espagne, d'abord à Madrid, ensuite au Pays Basque. Depuis 1994, il réside à Barcelone.

Retour page d'accueil Retour haut de la page